Les surfaces inondables

L'un

des

facteurs

principaux

de

la

relation

crue

–

formations

végétales

est

la

hauteur

de

submersion

.

Il

est

possible,

à

partir

de

ces

données,

de

modéliser

les

surfaces

inondables

pour

différentes

hauteurs

de

crue

à

l’échelle

de

Mopti

en

attribuant

a

chacune

des

14

535

zones

de

végétation

sa

profondeur

de

submersion.

Dans

un

tel

modèle

les

«

mosaïques

intergrades

»

posent

problème.

Nous

avons

donc

considéré

qu'une

mosaïque

intergrade,

par

exemple

BP/VB

dont

les

associations

constituantes

se

situent

en

niveau

7

pour

BP

(entre

4

m

et

2,8

m

de

submersion)

et

en

niveau

6

pour

VB

(entre

2,8

m

et

1,5

m

de

submersion),

se

voyait

attribuer

le

niveau

composite

76

(entre

4

m

et

1,5

m

de

submersion).

Dans

le

calcul

de

surfaces

inondées,

il

est

toujours

possible

de

déconcaténer

les

niveaux

composites

en

allouant

une

partie

de

la

surface

à

chacune

des

classes

de

niveaux

simples.

Ainsi

pour

une

mosaïque

en

niveau

76

comme

BP/VB,

on

peut

par

convention

allouer

la

moitié

de

la

surface

de

la

zone

considérée

à

BP,

donc

au

niveau

7,

et

l'autre

moitié

à

VB,

donc

au

niveau

6.

Si

nous

avons

un

gradient

plus

fort,

par

exemple

une

mosaïque

en

niveau

53,

un

tiers

de

la

surface

de

la

zone

ira

au

niveau

5,

un

autre

tiers

au

niveau

4

et

le

dernier

tiers

au

niveau

3,

puisqu'une

zone

portant

une

mosaïque

de

type

53

ne

peut

pas

physiquement

passer

du

niveau

3

au

niveau

5

sans

avoir

une

partie

de

sa

surface

en

niveau

intermédiaire

4.

Cependant,

si

la

déconcaténation

de

données

thématiques

est

possible,

à

partir

du

moment

où

l'on

fixe

des

règles

qui

peuvent

être

arbitraires

mais

vraisemblables,

il

apparaît

fort

difficile,

sinon

impossible,

d'assigner

une

localisation

spatiale

précise

à

chacune

des

parties

composantes (voir la méthode détaillée dans le tableau 1A à télécharger et dont le tableau 1 est la synthèse).

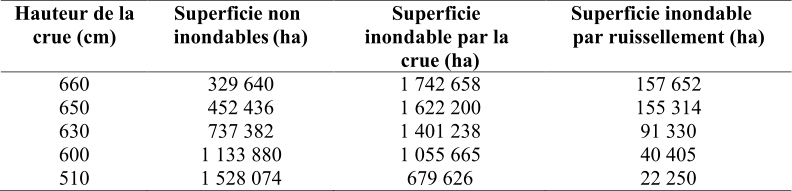

Tableau n° 1 : les surfaces par niveau après déconcaténation des mosaïques

Le

tableau

précédent

permet

d'établir

un

premier

"modèle"

des

surfaces

potentiellement

inondables

pour

différents

niveaux

ou

profondeurs

de

submersion.

Il

nous

faut

d'abord

définir

l'expression

"potentiellement

inondable"

que

nous

avons

choisi

d'utiliser,

au

lieu

de

celle,

plus

simple,

de

"surface

inondée"

pour

désigner

ces

surfaces.

Cela

vient

du

fait

que,

lorsque

nous

réalisons

dans

le

modèle

chacune

des

conditions

des

profondeurs

de

submersion

–

à

savoir

qu'un

niveau

de

submersion,

autre

que

le

niveau

1,

est

effectivement

inondé

-

nous

supposons

que

toutes

les

formations

végétales

correspondant

à

ce

niveau

sont

inondées.

Toutefois,

on

ne

peut

parler

que

de

surfaces

potentiellement

inondables

car

le

modèle

traite

chaque

zone

de

végétation

comme

une

entité

indépendante.

De

ce

fait,

les

effets

de

seuils

topographiques

qui

empêcheraient

une

cuvette

d’être

inondée,

bien

que

les

niveaux

correspondant

aux

formations

végétales

qu’elle

contient

soient

atteints,

ne

sont

pas,

et

ne

peuvent

pas,

être

pris

en

compte.

On

peut

seulement

penser

que

la

présence

de

ces

formations

végétales

à

cet

endroit

précis

est

le

signe

que

la

cuvette

est

effectivement

inondée

dans

les

conditions

décrites par le modèle, sans toutefois en avoir la certitude.

D'autre

part,

la

relation

formations

végétales/

hauteur

de

crue

est

fondée

sur

une

seule

échelle

:

celle

de

Mopti

qui

sert

de

référence.

Ceci

suppose

que

la

crue

dite

de

référence

le

soit

également

pour

les

autres

échelles

du

Delta

:

Ké

Macina,

entrée

du

Niger

dans

le

Delta,

Sofara

sur

le

Bani

et

Akka

en

sortie

du

Débo).

Pour

définir

ces

correspondances

pour

ces

trois

autres

échelles

nous

nous

appuyons

sur

les

travaux

de

J.P

Lamagat

"

Analyse

de

la

vitesse

de

propagation

des

crues,

application

à

la

prévision

des

crues

et

des

étiages

"

,

Orstom,

1983.

À

partir

de

ces

travaux,

il

est

donc

possible

de

définir

également

des

correspondances

pour

ces

trois

échelles

pour

différentes

hauteurs

de

crue

à

Mopti.

Mais,

comme

nous

le

constaterons

plus

avant,

les

crues

"réelles"

correspondent

rarement

aux crues de référence.

Ceci

nous

amène

également

à

une

réflexion

sur

le

sens

du

zéro

de

référence

qui

marque

la

limite

entre

formations

inondées

et

formations

exondées.

Il

a

été

défini

comme

correspondant

à

la

cote

limnimétrique

la

plus

régulièrement

atteinte

et

sa

correspondance

a

été

établie,

pour

la

station

de

Mopti,

avec

la

cote

660

cm.

La

relation

entre

le

zéro

et

les

formations

végétales

–

sous

les

conditions

de

la

validation

des

analyses

multivariées

profil

floristique/état

des

variables

écologiques

–

est

donc

vraie,

quel

que

soit

l'emplacement

dans

le

Delta.

Cependant

ce

zéro,

ailleurs

qu'à

Mopti

où

il

correspondrait

à

l'altitude

267,20

m

ainsi

qu'aux

trois

autres

stations

de

référence

(Ké

Macina,

Sofara,

Akka),

ne

peut

être

rattaché

partout

dans

le

Delta

à

une

altitude

précise.

Pour

passer

d'un

modèle

relatif,

calé

par

rapport

à

ce

zéro,

à

un

modèle

topographique,

il

faudrait

d'abord

connaître,

en

chaque

point

du

Delta,

la

relation

unissant

le

zéro

et

l'altitude.

En

première

approximation,

on

peut

poser

l'hypothèse

que

le

zéro

représente

la

trace

dans

l'espace

de

la

surface

générée

par

l'onde

de

crue

maximale

de

référence.

Cette

surface

est

probablement

une

surface

complexe

correspondant

à

la

période

d'étale

entre

la

fin

de

la

crue

et

le

début

de

la

décrue,

moment

où

la

pente

de

l'écoulement

est

la

plus

faible.

Nous verrons plus avant comment essayer de résoudre ce problème.

Selon

le

tableau

n°1,

la

surface

potentiellement

inondée

correspondant

à

la

crue

de

référence

définie

précédemment

(660

cm

à

l'échelle

de

Mopti)

serait

de

1

820

289

ha,

la

région

du

Farimaké

et

les

zones

inondées

par

ruissellement

–

et

secondairement

par

la

crue

–

étant

incluses.

Le

second

enseignement

de

ce

tableau

concerne

l

a

sensibilité

du

Delta

à

de

faibles

variations

de

hauteurs

d'eau.

Entre

660

cm

et

600

cm

la

perte

de

surfaces

inondables

par

rapport

à

la

surface

totale

inondable

à

la

cote

660

cm

est

de

l'ordre

de

7

à

8

%

par

tranche

de

10

cm

d'eau.

Il

semble

cependant

qu'à

partir

de

la

cote

600

cm

à

Mopti,

l'ordre

de

grandeur

de

la

régression

change

brusquement,

la

perte

par

tranche

de

10

cm

devenant

inférieure

à

3

%.

Nous

voyons

donc

se

dessiner

un

profil

-

très

théorique

-

du

Delta

intérieur

considéré

comme

une

cuvette

prise

comme

une

seule

entité

-

ce

qu'il

n'est

évidemment

pas

-

avec,

pour

sa

partie

haute,

une

faible

pente

en

travers

lui

conférant

une

très

grande

sensibilité

à

des

variations

de

hauteurs

d'eau

relativement

faibles.

Au-

delà

du

niveau

4

commencent

les

cuvettes

profondes

à

pentes

en

travers

plus

fortes

et,

de

ce

fait,

moins

sensibles

à

ces

faibles

variations.

1- Le traitement de l’information

2- La cartographie de l’information : la couverture CRUE3

La couverture CRUE3 dérive de VEG7 par copie et création d'items spécifiques:

•

SIGLE dérive directement de VEG7 et fait correspondre une formation végétale à une surface élémentaire.

•

NIVEAU

:

porte

le

niveau

de

submersion

de

la

formation

végétale

en

rappelant

que

les

formations

végétales

sont

codées

sur

7

niveaux.

(Voir

page

12

-

tableau

n°

3

:

Relations

entre

formations

végétales,

hauteurs

de

submersion

et

cotes

à

l’échelle

de

Mopti).

Les

mosaïques

sont

codées

par

un

nombre

à

deux

chiffres

représentant

les

formations

qui

les

composent.

Ainsi

BP/VB

dont

les

niveaux

sont

respectivement

7

et

6

est

codé

76

et

O/VOR,

tous

deux

en

niveau

5

est

codé

55.

Pour

des

raisons

de

simplification,

les niveaux des formations végétales simples sont codés entre 11 et 77, 80 étant réservé à MB et 90 à l'eau libre.

•

PROFOND

:

représente

la

traduction

de

NIVEAU

en

profondeur

d'eau.

Le

calcul

de

ces

profondeurs

sera

discuté

en

détail

page

15.

Disons

simplement

qu'il

correspond,

pour

les

formations

végétales

à

la

valeur

plancher

de

la

lame

d'eau

correspondant

et

pour

les

mosaïques

à

la

moyenne

des

valeurs

planchers

des

lames

des

composantes.

Ainsi

B

aura

une

profondeur

de

-

2.80

m

correspondant

au

niveau

66

et

et

B/VOR,

-

2.15

m

correspondant

au

niveau

65.

Les

formations

exondées

(TA

à

TS)

ont,

par

convention,

une

profondeur

égale

à

0,

ce

qui

donne

par

exemple

pour

P/TA

(niveau

21)

une

profondeur

de

(-

0.1

m

+

0

m)/2=

-

0.05 m

Comme

nous

allons

le

constater,

ces

conventions

nécessaires

pour

la

cartographie

maximisent

les

surfaces

inondables

par

rapport

au

tableau N°1 précédent obtenus en déconcatenant les mosaïques

•

H_0

à

H_280

:

ils

dérivent

directement

de

l'item

précédent.

Ces

champs

sont

de

type

oui/non

et

contiennent

les

valeurs

numériques suivantes :

0 : La surface n'est pas inondée par la crue dans les conditions du champ H_0, H_10, etc.

1 : La surface est inondée par la crue dans les conditions du champ H_0, ou H_10 etc.

2

:

La

surface

est

inondée

par

ruissellement

(formations

de

type

PAN,

PAR,

PAS,

PAM)

avec

une

reprise

par

la

crue

dans

les

conditions du champ H_0, H_10, etc.

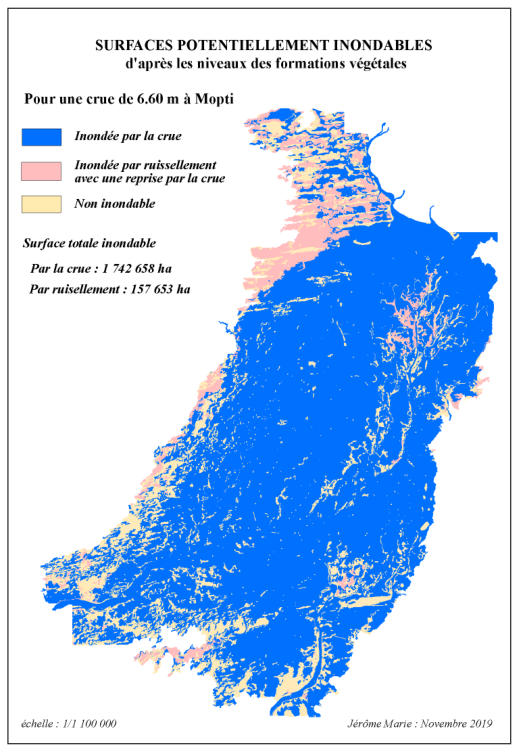

•

À

660

cm,

les

surfaces

inondables

occupent

presque

tout

le

Delta.

Le

Farimaké

au

nord-ouest

est

largement

inondé

par

ruissellement

avec

une

reprise

tardive

(novembre-décembre)

par

la

crue.

À

l'intérieur

même

de

la

cuvette,

les

espaces

qui

restent

exondés se localisent principalement :

-

le

long

d'un

double

chapelet

de

Togge

formant

un

alignement

parallèle

au

cours

principal

du

Niger.

De

Koubaye

au

sud

(à

la

latitude de Mopti), le chapelet s'épanouit ensuite en une large arborescence formant le

Peroudji

Dialloubé au sud du lac Débo.

- à l'est de Djenné, l'erg du Femaye, le long du Bani et les hautes terres du sud du Sébéra.

- près de Diafarabé, au sud du Niger ainsi qu'à l'ouest du Diaka, entre le défluent et la marge ouest.

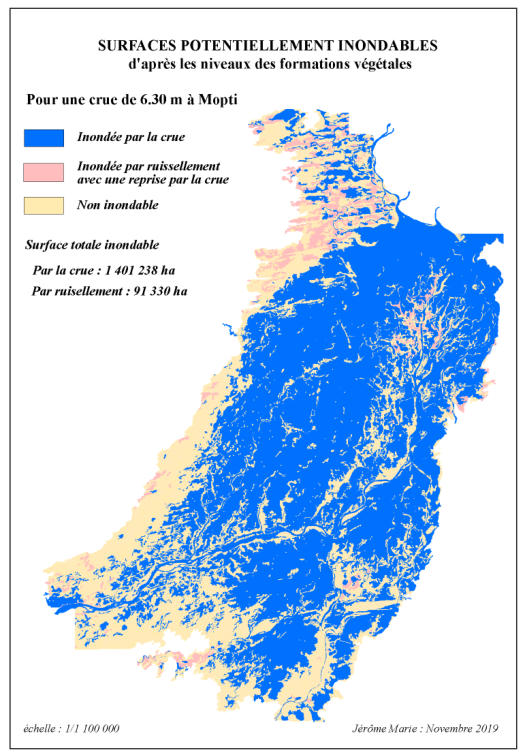

•

À

630

cm,

la

marge

ouest

de

l'inondation

recule

et

se

rapproche

de

Ténenkou.

Les

Togge

occupent

une

superficie

plus

importante

et la marge sud, déjà très entamée, voit une séparation de la nappe s'esquisser à Djenné entre un bassin nord et un bassin sud.

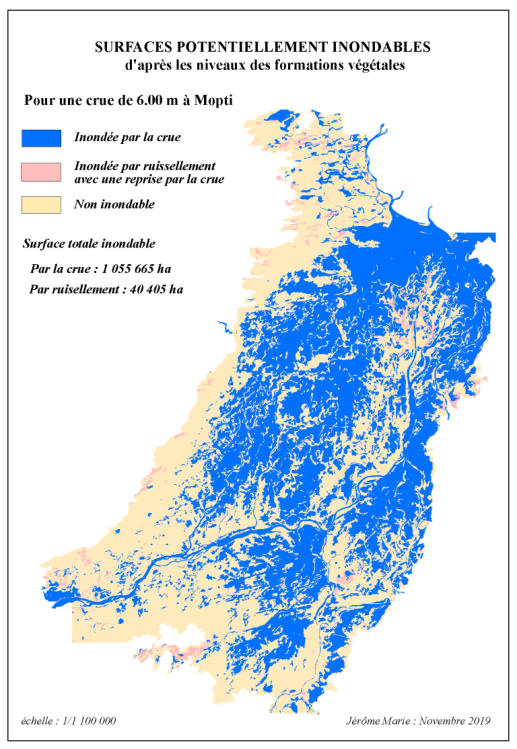

•

À

600

cm,

les

hautes

terres

au

centre-est

du

Delta

forment

un

espace

continu

de

Kouakourou

au

nord

de

Dialloubé.

La

fragmentation

de

la

nappe

d'eau

qui

recouvrait

complètement

la

cuvette

à

660

cm

est

maintenant

bien

esquissée.

À

l'ouest,

une

nappe

massive

continue

de

s'étendre

de

Ténenkou

au

lac

Walado

;

à

l'est

une

nappe

encore

continue

part

de

la

mésopotamie

Bani-

Niger,

se

poursuit

le

long

de

la

rive

droite

du

Niger

de

Mopti

à

Konna

avant

de

rejoindre

le

lac

Débo

au

nord.

Dans

la

partie

sud

du

Delta,

la

séparation

des

bassins

au

droit

de

Djenné

est

presque

achevée

et

les

hautes

terres

de

Diafarabé

sont

hors

d'eau,

si

l'on

excepte un chapelet de mares au sud du fleuve.

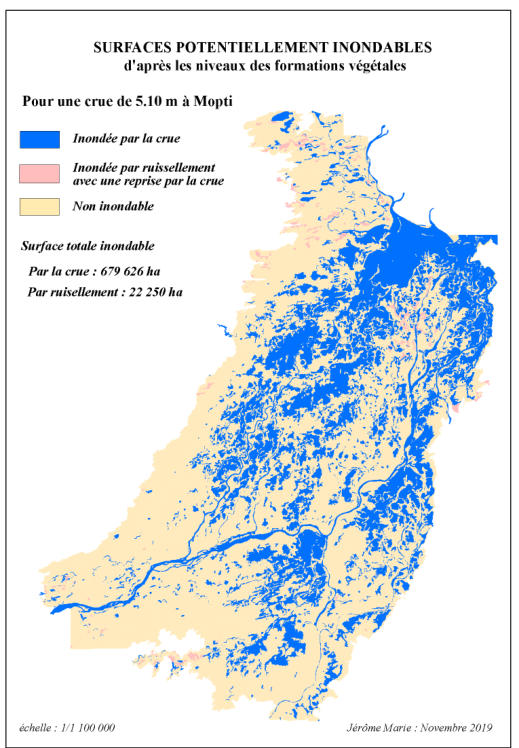

•

À

510

cm,

la

majorité

de

la

cuvette

du

Delta

n'est

plus

inondée

et

les

surfaces

en

eau,

très

fragmentées,

n'occupent

plus

que

le

cœur des cuvettes profondes qui constituent le noyau résistant du Delta intérieur.

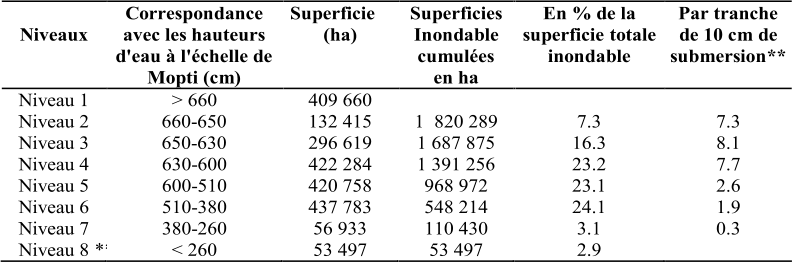

Tableau n° 2 : Surfaces inondées d

'

après la cartographie par niveau (en ha)

En

conclusion,

le

modèle

esquissé

permet

de

calculer

et

de

cartographier

les

surfaces

inondables

pour

différentes

classes

de

hauteurs

d'eau.

La

présence

de

mosaïques

intergrades

oblige

à

des

conventions

afin

de

pouvoir

les

classer

dans

un

niveau,

ce

qui

donne

des

résultats

chiffrés

différents

entre

les

tableaux

1

et

2,

la

méthode

utilisée

pour

cartographier

les

surfaces

inondées

maximisant

leurs

représentations.

Cette

cartographie

permet

cependant

d'entrevoir

l'organisation

du

Delta

intérieur

en

cuvettes

profondes

(passage

de

la

cote

600

cm

à

la

cote

510

cm),

mais

ne

permet

pas

de

préciser

ces

cuvettes,

d'en

cerner

les

limites,

d'en

spécifier

le

contenu.

Nous

rejoignons

ici

des

conclusions

tirées

de

l'analyse

de

la

carte

des

formations

végétales,

carte

qui

montre,

par

des

combinaisons

très

fines

de

formations

végétales,

une

organisation

du

Delta

intérieur

en

grands

paysages

végétaux.

Nous

allons

tenter

de

mettre

en

évidence

cette

organisation

en

passant

d'un

modèle

discret

à

classes

à

un

modèle

continu

fondé

sur

une

analyse

à

partir

de

données

matricielles

pouvant

conduire

à

un

modèle

3D

des

surfaces

inondables.

Nous

tenterons

également,

après

un

calage

en

altitude

de

la

crue

de

référence,

d'en

déduire

un

Modèle

Numérique

de

Terrain

du Delta intérieur.

CRUE_3

*

le niveau 8 correspond aux surfaces en eau libre (Niger, Bani, Débo-Walado…)

**

le

niveau

2

correspond

à

une

tranche

de

10

cm

(0

–

10

cm),

le

niveau

3

à

deux

tranches

(10

–

30

cm),

le

niveau

4

à

trois

tranches

(30

–

60

cm),

le

niveau 5 à neuf tranches (60 – 150 cm), le niveau 6 à treize tranches (150 – 280 cm) et le niveau 7 à douze tranches (280 – 400 cm)

La

hauteur

de

380

cm

n'a

jamais

été

constatée

à

Mopti

comme

hauteur

maximale

d'une

crue

annuelle.

La

valeur

la

plus

faible

est

de

440

cm

en

1984.

Dans le tableau 1 MB est réparti sur les 5 niveaux qu

'

il occupe et TB/TC (le bati) est réparti entre TB et TC

La surface totale de la zone d'étude est de 2 229 950 ha.

Télécharger