La structure du SIG (2)

LA CR

É

ATION DES DONN

É

ES TH

É

MATIQUES

Associations végétales et mosaïques

Exemple d

'

une fiche traitée dans MX FLORE

Les 120 fiches MECOLO portant les 63 variables écologiques sélectionnées auxquelles s

’

ajoutent les types de sols sont

disponibles page 10 intitulée «les variables écologiques» et les sols page 11.

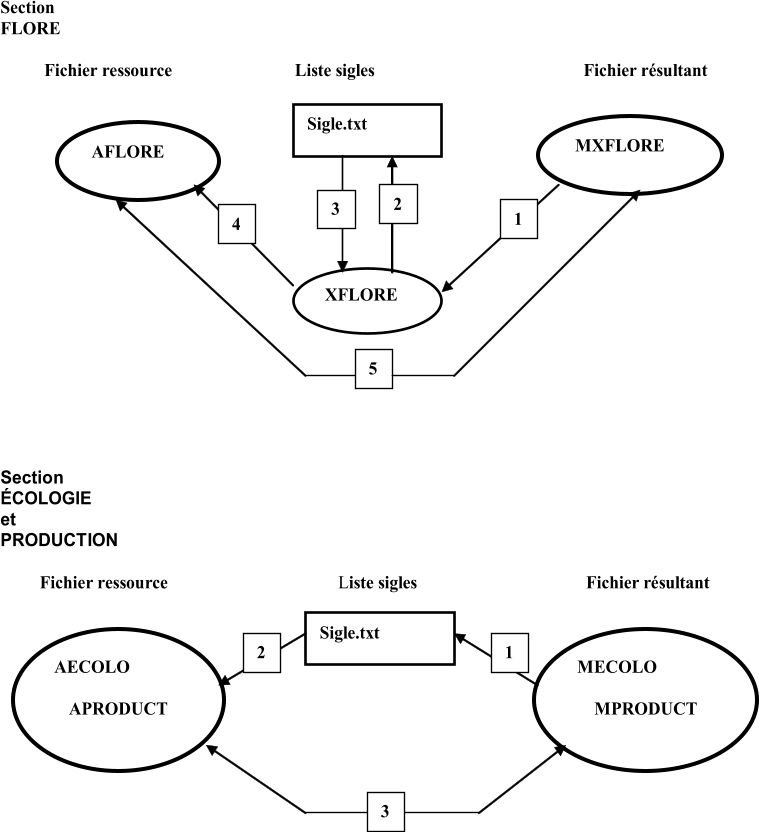

Figure 1 : Les moteurs des bases de données

Le

fichier

résultant,

par

l’intermédiaire

de

différents

programmes

(automatiques

ou

manuels),

est

toujours

le

donneur

d’ordres.

Ce

système

imaginé

et

réalisé

par

Isabelle

Louise

Bisson,

a

notamment

été

prévu

pour

faciliter

une

remise

à

jour

de

cette

partie

du

SIG qui pourrait se faire de plusieurs manières.

1

-

Il

est

possible

de

modifier

le

fichier

source

en

ajoutant

de

nouvelles

fiches

correspondant

à

de

nouvelles

associations

végétales,

pourvu

simplement

que

les

sigles

les

désignant

soient

à

chaque

fois

un

code

alphanumérique

comprenant

au

maximum

trois

caractères.

2 - Il est possible, sans ajouter de nouvelles fiches, de modifier n'importe quelle valeur d'un champ d'une association existante.

3

-

Si

la

couverture

VEG4

venait

à

être

modifiée

lors

d'une

remise

à

jour,

il

est

possible

de

composer

de

nouvelles

mosaïques

par

simple modification de la liste sigle.txt listant les mosaïques.

Nous

avons

conservé

pour

la

structure

des

données

thématiques

la

division

en

trois

sections

décrites

dans

l'analyse

des

données

:

flore,

écologie,

production

.

Les

bases

de

données

sont

montées

dans

un

logiciel

–

l

e

SGBDR

File

Maker

–

essentiellement parce qu'il s'est révélé performant et relativement facile d'emploi.

La

difficulté

rencontrée

pour

structurer

les

bases

de

données

vient

du

fait

que

les

formations

végétales

sont

tantôt

des

associations

végétales

dont

les

caractéristiques

sont

décrites

dans

des

tables,

tantôt

des

mosaïques

d’associations

végétales

.

Dans

l'étude

originale,

nous

n'avions

fourni

que

les

caractéristiques

des

associations

végétales.

Il

nous

a

donc

fallu,

en

collaboration

étroite

avec

Pierre

Hiernaux,

définir

ce

que

représente

une

mosaïque

et

quel

corpus

de

règles

devait

être

appliqué

pour

composer

les

caractéristiques

floristiques,

écologiques

et

de

production

de

ces

mosaïques.

À

l’exception

de

MB,

traitée

séparément

en

raison

de

sa

complexité,

les

codes

utilisés

pour

les

mosaïques

sont

formés

des

sigles

juxtaposés

de

deux

formations

végétales

élémentaires

(par

exemple

VOR/VH)

.

Lorsque

les

deux

formations

végétales

indiquées

sont

écologiquement

apparentées,

qu’elles

appartiennent

au

même

niveau

ou

à

des

niveaux

d’inondation

voisins,

cette

notation

est

celle

d’une

mosaïque

binaire

constituée

par

les

deux

formations

indiquées.

Par

convention,

l’ordre

dans

lequel

sont

indiquées

les

formations

place

en

premier

la

formation

la

plus

profonde.

Si

les

formations

sont

de

même

niveau,

c’est

l’ordre

alphabétique

qui

prévaut.

Pour

les

formations

PAM,

PAN,

PAR,

PAS,

qui

sont

inondées

par

ruissellement

et

peuvent

l’être

secondairement

par

la

crue,

la

convention

a

été

adaptée

de

la

manière

suivante.

Si

l’une

de

ces

quatre

formations

entre

dans

la

composition

d’une

mosaïque

avec

une

formation

inondée

par

la

crue,

c’est

cette

dernière

qui

prévaut.

Ainsi

P

(niveau

3)

combiné

avec

PAN

(niveau

4)

s’écrit

P/PAN

et

non

PAN/P

selon

l’ordre

des

niveaux.

En

revanche

si

les

formations

inondées

par

ruissellement

se

combinent

avec

des

formations

sèches

(type

TA,TB,

…)

la

mosaïque

s’écrit

selon

l’ordre

des

niveaux

(ex

PAN/TA).

Pour

les

mosaïques

à

fort

gradient,

c’est-à-dire

lorsque

les

deux

formations

indiquées

appartiennent

à

des

niveaux

éloignés,

l’indication

n’est

qu’un

raccourci

pour

noter

une

mosaïque

plus

complexe

à

laquelle

participent

non

seulement

les

formations

indiquées,

mais

également

d’autres

formations

aux

caractères

écologiques

intermédiaires.

Par

exemple

B/VSP

n’est

qu’un

raccourci

pour

indiquer

une

mosaïque

qui

comprend,

outre

B

et

VSP,

les

formations

végétales

EOR,

O,

VOR.

Les

difficultés

ont

été

résolues

en

déterminant

les

caractéristiques

de

la

mosaïque

à

partir

de

celles

des

formations

composantes.

Des

règles

de

calcul

ont

été

définies

pour

que

cela

puisse

se

faire

systématiquement

et

de

façon

automatique

sur

la

base

des

codes

donnés

aux

formations

et

à

leurs

mosaïques.

Le

principe

qui

a

guidé

la

structuration

de

l'information

thématique

consiste

à

séparer

complètement

l'information

initiale

concernant

les

28

associations

végétales

de

base

(avec

MB)

de

l'information

résultante

qui

concerne

toutes

les

formations

végétales

–

associations

et

mosaïques

–

et

qui

découle

de

la

première

par

des

mécanismes

de

calcul

spécifiques.

La

relation

entre

le

fichier

source

et

le

fichier

résultant

s'effectue

très

simplement,

via

un

fichier

texte

appelé

sigle.txt

,

une

simple

liste

alphabétique

des

120

sigles

correspondant

aux

120

formations

végétales

identifiées

(y

compris

TB/TC,

le

bâti

que

l’on

traite

comme

une

formation

végétale).

Lorsqu'on

lance

une

action,

on

ouvre

le

fichier

résultant

(et

on

le

vide

de

toute

information

si

nécessaire)

puis

on

lance

un

"

script

"

ou

programme

de

composition

des

mosaïques.

Le

programme

lit

le

fichier

sigle.txt

contenant

les

sigles.

Pour

chaque

sigle,

il

va

puiser

les

ressources

nécessaires

dans

le

fichier

source

et

compose

la

mosaïque

en

calculant

chaque

champ

selon

les

règles

préétablies.

Une

association

végétale

est

simplement

une

mosaïque

identique

à

elle-même.

Des

"

scripts

"

particuliers

permettent

de

composer

des

mosaïques

à

l'unité, en saisissant le sigle "à la main", ce qui est commode pour des tests.

Les règles doivent cependant différer en fonction de la nature de l’information traitée :

1

-

Pour

la

composition

floristique

des

mosaïques,

il

a

été

décidé,

quelle

que

soit

la

nature

de

la

mosaïque

(de

type

binaire

ou

de

type

complexe),

que

la

flore

de

la

mosaïque

serait

une

simple

"addition"

des

compositions

floristiques

des

associations

composantes,

les

taux

de

participation

à

la

masse

végétale

de

chaque

espèce

étant

recalculé

comme

la

moyenne

de

la

participation

à

chaque

composante

de

la

mosaïque.

Le

profil

floristique

présenté

est

donc,

dans

le

cas

d'une

mosaïque

complexe,

un

"raccourci"

ne

prenant

en

compte

que

les

associations

végétales

"tenante"

et

"aboutissante".

Cette

simplification

de

l'information

évite,

en

particulier,

des

cortèges

floristiques

très

longs

avec

des

participations

très

faibles

pour

chaque

plante

prise

séparément.

De

même,

la

valeur

indicatrice

de

la

participation

de

chaque

plante

au

profil

floristique

de

l'association

a

été

abandonnée

dans

la

mosaïque,

cette

indication

n'ayant

plus

de

sens

dans

ce

cas.

Par

contre

le

statut

de

chaque

plante

-

dominante, accompagnatrice, occasionnelle - a été conservé.

2

-

Pour

les

variables

de

production,

qui

sont

toutes

quantitatives,

nous

avons

également

décidé

que

les

valeurs

adoptées

pour

les

mosaïques

seraient

de

simples

moyennes

arithmétiques

des

valeurs

des

variables

des

deux

formations

composantes.

Des

essais

systématiques,

pour

les

mosaïques

complexes,

ont

été

effectués

avec

des

méthodes

de

calculs

prenant

en

compte

toutes les valeurs intermédiaires. Les différences observées sont marginales et ne justifiaient pas l'adoption de telles méthodes.

3

-

Pour

les

variables

écologiques,

nous

avons

en

revanche

décidé

de

tenir

compte

de

la

complexité

réelle

des

mosaïques.

Lorsque

les

deux

formations

notées

appartiennent,

soit

au

même

niveau

d’inondation,

soit

à

deux

niveaux

consécutifs,

la

caractérisation

de

la

mosaïque

est

obtenue

par

simple

"moyenne"

–

en

fait

une

combinatoire

des

indices

comme

exposé

dans

le

tableau

ci-après

-

des

caractérisations

des

deux

formations

composantes.

Par

contre,

lorsque

les

deux

formations

notées

appartiennent

à

des

niveaux

différents

et

non

consécutifs,

la

"moyenne"

prend

en

compte

les

niveaux

intermédiaires.

Par

exemple

si

les

deux

formations

appartiennent

à

des

niveaux

distants

d’un

niveau,

la

"moyenne"

est

établie

pour

les

caractères

de

chacune

des

deux

formations

indiquées

et

aussi

ceux

du

niveau

intermédiaire,

un

poids

égal

étant

donné

à

chaque

composante

qui

participe

donc

pour

un

tiers

à

la

mosaïque.

Dans

l’exemple

précédent,

la

mosaïque

B/VSP

doit

se

comprendre

comme étant en réalité la mosaïque B/NIVEAU 5/VSP dans laquelle NIVEAU 5 est une mosaïque résumant EOR/O/VOR.

Les

profils

de

probabilité

sont

obtenus

en

suivant

des

règles

empiriques

déjà

utilisées

par

Pierre

Hiernaux

pour

la

détermination

des

profils

floristiques

indicés

(ex

:

BP

)

à

partir

des

relations

probabilistes

indicées

liant

une

espèce

végétale

(ex

:

Echinochloa stagnina

) et un état de la variable (ex : une classe de hauteur d’eau).

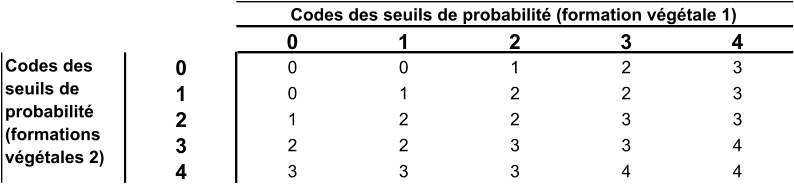

Tableau n° 1 : Codage des variables écologiques

Tableau n° 2 :

:

Matrice des combinatoires entre codes indicés des seuils de probabilité

Figure 2 : L’architecture du SIG pour la partie VÉGÉTATION

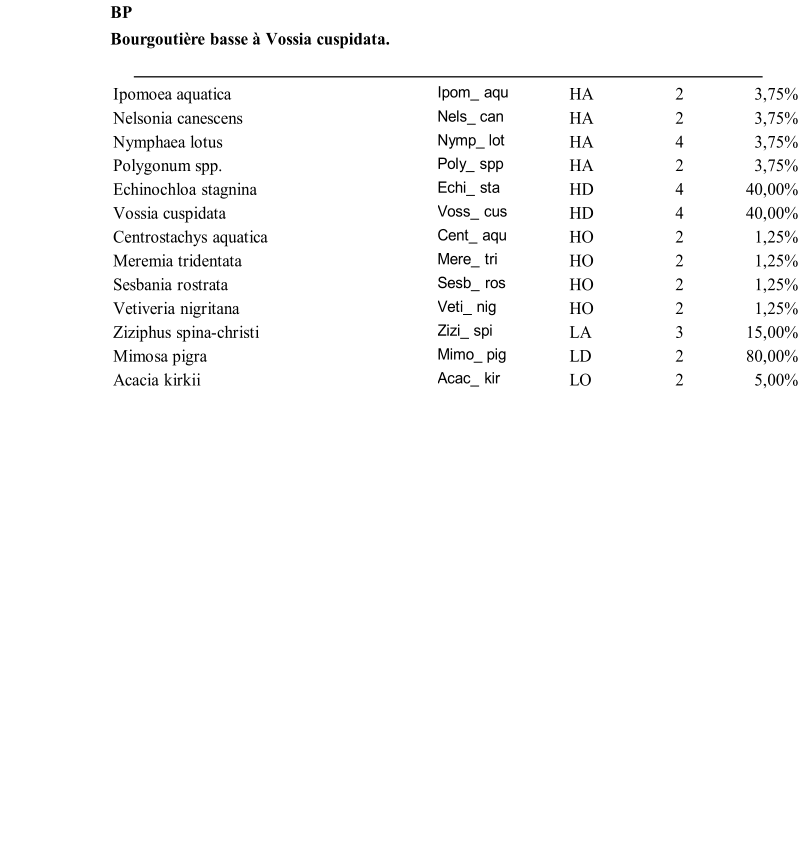

Signification des colonnes de la fiche BP traitée dans MXFLORE

Colonne 1 :

nom scientifique de l’espèce végétale

Colonne 2 :

abréviation du nom de l’espèce utilisée dans la base de donnée

Colonne 3

: statut de l’espèce considérée dans sa formation végétale avec

H

= herbacée et

L

= ligneux

A,

D,

O

représentent

respectivement

le

statut

de

l’espèce

dans

la

formation

végétale

:

A

pour

accompagnatrice,

D

pour

dominante,

O

pour occasionnelle

Colonne 4

: représente le code indicé des seuils de probabilité de la présence de l’espèce dans la formation

Colonne 5

: le pourcentage de participation de l’espèce à la biomasse totale de la formation végétale.

Ainsi

Echinochloa

stagnina

(Echi_sta)

est

l’une

des

deux

herbacées

dominantes

(

HD

)

de

la

formation

BP.

Sa

probabilité

de présence dans BP est meilleure que 999 ‰ et elle représente 40 % de la biomasse totale de cette formation.

Les 120 fiches de la base MX Flore sont librement téléchargeable en format PDF page 9 intiulée «La flore»

Les 120 fiches MPRODUCT décrivant les productions fourragères des 120 formations végétales identifiées sont disponibles

p27 traitant des pâturages de la zone d

'

étude

Pour permettre le traitement informatique les indications du tableau 1 ont été remplacées par un code numérique

code 4 = +++ code 3 = ++ code 2 = + code 1 = • code 0 = 0

Pierre

Hiernaux

a

défini

les

règles

de

combinatoires

des

codes

indicés

lorsque

l

'

on

compose

une

mosaïque

à

partir

d

'

associations végétales.